LA PESTE

En ciertas ocasiones, cuando una peste se instalaba en una ciudad, esta podía socavar en pocos días su organización y relajar de tal forma sus instituciones que fácilmente se precipitaba en una danza de locura por la cual se liberaban los peores impulsos animales. Incestos impúdicos, asesinatos descabellados, robos, muerte y desenfreno que, al ceder los controles normales de la ciudad, agitaban las calles como monstruos desconocidos para el género humano. Pero otras veces, el caos que significaba la peste era enfrentado por un concierto de discursos en los que el poder, alocadamente, ensayaba sutiles controles sobre las poblaciones generando así técnicas de vigilancia y exhibiciones de autoridad que, una vez concluida la emergencia de la enfermedad, permanecían en el repertorio represivo.

Esta nota busca indagar, en un breve pantallazo, cómo en el año 1871, en la ciudad de Buenos Aires, ese bullanguero concierto de políticos médicos y curas, zamarrean y castigan a una población enferma hasta imponer, mediante nuevas normas de higiene, otro giro sobre el proceso de disciplinación moderna.

Ya desde las primeras luces del día el rostro se presenta rubicundo, los ojos inyectados, de color rojo vivo; los labios y los párpados ligeramente hinchados. Hay sensación de destemplanza. Duele la cabeza, pero sobre todo la espalda y los miembros. El cuerpo tirita, la fiebre aumenta rápidamente. La piel se siente caliente y seca.

El enfermo vomita: primero los contenidos del estómago, dos días después expide un líquido grisáceo, acompañado de sangre alterada que también da nombre a la enfermedad: "vómito negro". Las hemorragias se propagan, lo que trae petequias cutáneas, pequeñas manchitas como cabecitas de alfiler por trastornos de la coagulación.

La garganta se irrita, se hinchan los ganglios del cuello y las axilas. Hay estreñimiento. La piel se torna de color amarillento.

El paciente a veces delira, pero la mayor parte del tiempo mantiene una despierta atención muy particular que lo hace reparar en todo, con inusual lucidez. Pide agua, suplica. Repara en los rostros, en los gestos, en cualquier movimiento. Se le cierran los ojos. Siente debilitarse hora tras hora. Al tercer día, ya sin poder controlar los vómitos ni las hemorragias, el hombre fallece. Es el 6 de enero de 1871, fecha en la que supuestamente se declaró el primer caso de fiebre amarilla en Buenos Aires. La causa es un virus filtrable que trasmite un mosquito, el Aedes Aegypti. Pero esto los médicos de entonces lo ignoraban.

A la creencia generalizada de que la peste provino del exterior, los médicos enfrentan el argumento que, aun siendo esto cierto, existieron causas y con-causas locales, reduciéndose ambas a la falta de higiene de la ciudad.

En efecto, Buenos Aires se había ido convirtiendo, por un lado en una ciudad chica: al aumento normal de la población criolla se le había sumado la inmigración, principalmente italiana, que fue hacinándose en los conventillos de San Telmo, por aquellos años a pocas cuadras de las mansiones de las clases acomodadas.

Pero Buenos Aires era también una cuidad sucia. Las casas se construían como en el sur de España, vale decir, con una terraza, aprovechando el agua de lluvia a través de cisternas ubicadas en los patios, al estilo romano.

Los retretes eran pozos y su profundidad alcanzaba en la mayoría de los casos las capas de agua subterránea que luego sería consumida por la población.

Las calles eran de tierra, casi siempre fangosas, ya sea por las lluvias, ya sea por las aguas servidas que arrojaban los habitantes displicentemente y que recorriendo las principales arterias, siguiendo la pendiente, quedaban estancadas en algún punto.

Con todo, lo que más llamaba la atención de los extranjeros era el mal olor que invadía el aire y que la población no parecía percibir. Este hedor provenía de tres fuentes:

- de la industria de los saladeros, situados casi en el centro de la urbe y cuyos desperdicios( carne putrefacta), eran arrojados al riachuelo de Barracas, corrompiendo el agua que luego era recogida por los aguateros y vendida a la población, en especial cuando las lluvias escaseaban. Era frecuente, incluso, que el agua que se compraba contuviera hojas y restos de basura.

.

- El segundo factor del mal olor era el sistema de inhumaciones: ya en el interior del cementerio, el sepulturero recibía una boleta del conductor del carro fúnebre. Luego de leerla, tomaba el cuerpo y lo llevaba hasta el lugar en que lo iba a enterrar; cavaba allí una fosa tan poco profunda que, finalizada su labor, aún se observaba la vestimenta del cadáver. Los muertos se pudrían prácticamente a la vista del transeúnte y sus miasmas pronto se mezclaban con la hediondez que despedían los saladeros.

.

- Un tercer factor era la basura que permanecía muchas horas sin ser recogida, y que era usada para rellenar zanjas, tapar pantanos, nivelar veredas, porque era más barato.

.

Por entonces, el discurso médico era, ante todo, un discurso higienista. Facultativos como Wilde y Rawson hacía tiempo venían insistiendo en la necesidad de construir desagües y organizar la limpieza de la ciudad, sin obtener en ningún momento la atención de las autoridades.

En 1871, el poder médico en su relación con la salud se concentraba en dos corporaciones: el Consejo de Higiene Pública, creado un año antes por Ley 648; y la Junta de Sanidad del Puerto Central, cuya finalidad era la inspección sanitaria de los buques que llegaban del exterior.

Al declararse la epidemia, los médicos reunidos en la Universidad dan forma al discurso higienista que les permitirá enfrentar los acontecimientos, sin desprestigiarse, y disimulando su ignorancia de la verdadera causa de la enfermedad. El mal, dijeron, se hallaba en el aire, al que envenenaba la suciedad reinante y los restos animales y humanos en descomposición. En el hedor se detectaba la presencia maligna del agente causante de la enfermedad: las miasmas, o sea, los vapores que despedía la podredumbre reinante, y que penetraba dentro del cuerpo al respirarse. El tratamiento consistió, pues, en lograr que el paciente expulse de su interior el mencionado agente maligno, mediante vomitivos (como epicacuana), purgantes (como aceite de castor o limonada de Royé), y sudoraciones ( provocadas por bebidas calientes como infusiones de borraja) ("El Nacional", 10/3/1871).

|

Hoy sabemos que este procedimiento no pudo conducir a curación alguna. Cabe preguntarse, entonces, qué otra cosa se hizo con este discurso, aplicado severamente durante los seis meses que duró la epidemia.

|

En primer lugar, y por primera vez, se ensaya una vigilancia y un control extremos de los hábitos de la vida cotidiana de la población. Como las diarias inspecciones del Consejo de Higiene no fueran suficientes, se promueve la delación generalizada. El 27 de febrero, y en medio del éxodo de la lata y mediana burguesía, la prensa da a conocer la siguiente resolución: "La Comisión de Higiene de la Parroquia ( de Monserrat) suplica a los vecinos se sirvan de dar aviso a cualquiera de los miembros de la misma, de toda casa cuyo estado sea por desaseo, sea por demasiada aglomeración, o sea por otras circunstancias, pueda perjudicar la salud pública y ser un incentivo a la epidemia que tantos estragos hace entre nuestros vecinos de San Telmo y de otras parroquias..." Y así, día tras día, se suceden las denuncias: "Llamamos la atención del Comisario de la Sección 1° de la Comisión de Higiene de la Catedral al Norte sobre un depósito de papas podridas que hay en la casa del Sr. Lavallol, sito en la calle Julio esquina Cuyo. Es tan fuerte el olor que exhalan esas inmundicias que a ciento cincuenta varas de distancia es imposible pasar" ("El Nacional" 3/3/1871); o esta otra: ""...Señor Director de La prensa:...En nombre de muchos vecinos de esta localidad (Almagro) me dirijo a Ud. rogándole sea intérprete de los deseos de este vecindario para que la autoridad respectiva haga salir de aquí, del paraje denominado Mirador de Léxica en el corazón de la ya muy numerosa población de este punto, a 200 cerdos que tienen alarmado a este vecindario, puesto que es una amenaza a la salud de todos los que aquí vivimos..." ( "La Prensa" 11/3/1871); o esta última: "...Al pasar hoy a las 11 por la calle Victoria en dirección a esta imprenta, hemos presenciado el repugnante espectáculo que presentan los cajones de basura tendidos en líneas de batalla en el cordón de la vereda. Las diferentes materias que contenían; descompuestas por la acción de los rayos solares, exhalaban un olor indefinible que espantaba a los transeúntes, a la vez atraía a las moscas, ofreciéndoles un opíparo festín...¡Cuándo se ahorrará a los transeúntes el repugnante espectáculo que presentan los cajones de basura expuestos en el cordón de la vereda un día entero" ("El Nacional" 9/3/1871).

El primer foco de infección que señalan los médicos y hacia el cual se dirigen las diatribas de la prensa liberal, que hace suyo ese higienismo, son los Saladeros, a los cuales exige la inmediata suspensión de sus faenas: "Si- grita El Nacional del 7 de febrero- los Saladeros con sus miasmas pestilentes y sus residuos arrojados al riachuelo que mezcla sus aguas cenagosas y corrompidas con las del estuario que bebemos, es la causa de que la epidemia aparezca siempre en la parte Sud del Municipio, como punto más inmediato a los focos de infección...". Pero este reclamado cierre provisorio de los Saladeros choca de inmediato con los intereses económicos de los hacendados de la provincia, más que con los propietarios mismos de esta industria ligada directamente a la existencia de esclavos, por lo tanto al sector burgués más retrógrado. La tardanza de la medida gubernamental acalora los ánimos de los diarios progresistas: "...Si esto continuase expresa La Tribuna del 11 de febrero- repetiríamos lo que tantas veces, es decir, el pueblo tiene derecho de defenderse , y debe prender fuego a los Saladeros, antes que la peste se vaya, porque yéndose todo vuelve a quedar como estaba". El control de los Saladeros se alcanzará recién a partir del 1 de marzo de ese año.

Pero el discurso médico también se inscribe dentro de la polémica entre laicos y católicos. Para la tradición católica que modeló la cultura argentina, las epidemias, cualquier enfermedad, no pueden ser otra cosa que un castigo divino por los pecados de los hombres, y si el hombre no ha pecado nunca (lo cual siempre es dudoso, ya que el pecado se halla también en el secreto del pensamiento), debe pagar de todos modos el pecado original que permanece, y permanecerá in aeternum, susceptible de sanción. Lo único salvable es el alma, si previamente hay un reconocimiento de la culpa y el consabido arrepentimiento. Esto no significa que, frente a la realidad de una epidemia, la Iglesia no ofreciera remedios: durante las dramáticas circunstancias de la peste de 1871, no cesó de organizar procesiones, misas y rogativas a todas horas. Hasta no olvidó sacar a la calle la imagen de San Roque, el santo de las epidemias, a los efectos de bendecir a los moribundos. Pero para la nueva mentalidad que se desarrollaba en las clases gobernantes, estas creencias comienzan a ser vistas como lacras del pasado, supersticiones que estorbaban el camino de las transformaciones que reclamaban los nuevos tiempos. En especial, porque las almas que con tanto arrobamiento interesaban a la Iglesia eran demasiado etéreas como para ser utilizadas como fuerza de trabajo en el sistema de producción vigente. Lo aprovechable era el cuerpo, justamente el objeto de la medicina. En 1871, los médicos aprovechan la epidemia para robarle el cuerpo humano a la religión, robo que no se llevó a cabo sin ciertos forcejeos. Con fecha 17 de febrero, un diario católico expone sus argumentos: "...El mundo físico y el mundo moral reconocen leyes que no pueden violarse impunemente ... El pueblo se preocupa en estos momentos de adoptar todas las medidas higiénicas tendientes a combatir la epidemia!...Tratándose de un pueblo que no ha renunciado a la fe en una providencia superior que todo lo dispone, es fácil comprender que faltan otros remedios conducentes al objeto que se desea conseguir.

"Consecuentes con esas creencias, es menester combatir al flagelo en las dos causas que reconoce...La otra causa que reconoce un origen superior a las fuerzas humanas se ha de combatir con medios proporcionados. "Para ello tenemos la oración. Los templos son casa de oración, a ellos debe acudir el pueblo a orar por el remedio de las presentes necesidades..." (citado por El Nacional del 17/2/1871).

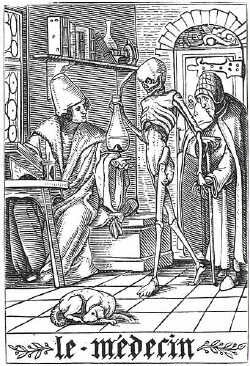

Holbein: Médico (Grabado)

La prensa liberal no tarda en salir en defensa de la medicina, y lo hace en estos términos "...Hoy, la desgraciada situación del país (era sólo Buenos Aires la afectada por la enfermedad) nos impone deberes a los cuales no podemos ni debemos faltar sin menoscabo de nuestra dignidad de periodistas, y entre esos deberes, uno de los primeros es señalar al pueblo quiénes son los que le compadecen y le ayudan para que les tribute gratitud, y quiénes los que le contemplan con desdeñosa frialdad, o le abandona con refinado egoísmo, para que a su turno les retire su protección y su favor.

"Frente a la abnegación de la mayor parte de los profesores de medicina que desafían la muerte bajo todas sus formas, por arrancar a la epidemia sus víctimas; frente a los caritativos servicios de los vecinos de cada Parroquia que, constituidos en comisiones, visitan y auxilian a los atacados de peste; frente a esa sublime concepción del espíritu cristiano llamada hermana de caridad que cuida de los hospitales, curando con sus puras y blancas manos las llagas del pobre y del desamparado; ¡qué triste y vergonzoso contraste es el que ofrecen esos frailes rollizos y mofletudos que, encerrados en su egoísmo, ven correr las horas en criminal ociosidad...! ¡qué contraste el que ofrecen nuestro galeno clero, que envuelto en su ancho manto, cruza indiferente y sin cuidado una de las épocas más tristes por las que haya atravesado Buenos Aires!.

"¿Y son estos los discípulos de Cristo?...

"...Oh! no, mentira!

"Jesucristo enseñaba el martirio, estos sólo se aman a sí mismos, y por el más digno de los hombres no se dejarían cortar un cabello de su cabeza...

" Los que visten el traje de la Iglesia con el único objeto de proporcionarse el bienestar, sin recurrir al trabajo, esos no son sacerdotes, son los zánganos de la colmena" (El Nacional, 11/3/1871).

Pero airadamente ,loa prensa católica insiste, esta vez desde las páginas del Eco del Plata que en su edición del 16 de marzo recuerda que "el sentimiento religioso en el mundo católico es, ha sido y será siempre el principio regenerador de las sociedades, y si alguna vez este sentimiento se extravía por la prédica incesante y fascinadora de la filosofía materialista de los innovadores e ideólogos, él vuelve luego con más fervor, con más ahínco, con más convicción; retemplado en el fuego sagrado de la razón, base inconmovible de su poder..." (Transcripto por El Nacional del 16/3/1871).

Y El Nacional responde: "Ningún ser racional puede dudarlo; la sociedad no puede existir sin religión...Por eso los pueblos que aspiran a separarse del pasado sangriento y sombrío se dedican a regenerar su religión, como nos esforzaríamos en arrancar la impureza que alterase nuestra savia de vida.

"Por eso buscan en las claras enseñanzas del racionalismo, la clave de las verdades futuras que han de borrar los errores del pasado... Así el catolicismo, adulterado en sus principios sublimes con falsas interpretaciones, es desechado por la humanidad que camina ante todo a su fin anhelado.

"Todo lo que concibe la razón humana es factible; se ha ideado purificar la atmósfera religiosa, alterada por el humo viciado del catolicismo ilegítimo, y en tan noble tarea proseguirá sin cesar hasta el día del triunfo. El mundo marcha." (El Nacional, 18/3/1871).

Pero, más allá de esta polémica, lo que nos ubica claramente en ese forcejeo entre médicos y sacerdotes, es una de las tantas anécdotas que figuran en la sección "Sueltos" de El Nacional: "-En San Isidro acaba de ocurrir un suceso que ha puesto en agitación a la gente fanática de ese pueblo.

"El caso es el siguiente.

"Un joven, educado a la moderna, es decir, que sujetaba sus actos a todo aquello que creía justo y razonable, estaba en los últimos momentos, como vulgarmente se dice.

"La fiebre amarilla lo había conducido a ese extremo, no había esperanza de salvarlo; algunas personas, altamente católicas, en vez de buscar algún remedio que pudiera evitarle la muerte, fueron en busca de un sacerdote.

"El joven en cuestión se resiste en recibir los auxilios de la Iglesia, manifestando que sus creencias religiosas le obligan a considerar esas disposiciones como de ninguna utilidad.

"Al poco rato el joven expira, encomendando su alma al Dios Omnipotente.

"En esos momentos empieza a declararse una tormenta desencadenada; la lluvia se desprende copiosamente; de pronto, en medio de los fuertísimos truenos, un rayo cae en la misma casa donde había muerto el desgraciado joven.

"¡Admiración! ¡Consternación en algunas familias!

"Es la ira del cielo exclaman en medio de un susto espantoso.

"Desde ese día, en algunas casas de San Isidro no se hace otra cosa que regar con agua bendita y entonar cánticos sagrados": (1/4/1871).

Ya a comienzos de marzo, Buenos Aires era un pueblo fantasma. Segura la burguesía en sus estancias, cerrado el comercio, paralizada la administración pública, el discurso higienista seguía actuando como una gran nariz, un Cyrano ciego que sin bastón ni lazarillo recorría las calles descubriendo el cuerpo de un caballo putrefacto, una bolsa de papas en descomposición, un charquito. Y ya olvidado el Riachuelo, cerrados provisoriamente los Saladeros, los médicos acusan rápidamente a las clases pobres:"...¡Se ha pensado en los criaderos de cerdos?

"¿Conocen nuestros diputados lo que son esos bañados del Sud en Barracas, entre este punto y las Lomas?

" En lugar de hombres y animales, pastores y rebaños son todo uno, a juzgar por el traje, por el aspecto y por el género de vida que hacen...Aparte de ese complemento de los saladeros, queda el de sus propias peonadas, gente medio desnuda que vive en condiciones semejantes a su mismo ejercicio.

"Siempre su cutis cubierto de sangre seca o grasa.

"¿Es esto tolerado por la higiene?

"¿Habría bastantes agentes químicos para allanar todos estos inconvenientes que conspiran contra la salubridad general?..." (La Prensa 23/3/1871).

Pero la violencia mayor se dirigió contra los italianos, porque amén de pobres eran extranjeros, y la realidad los impulsaba a hacinarse en conventillos, sufriendo la desocupación y obligados a soportar las condiciones de la miseria: "...Guerra a muerte a los conventillos y focos de infección que existen en la ciudad...", grita El Nacional del 8 de marzo: "...¡Guerra a la inmundicia!

"¡Si!, guerra a todos los focos de infección, a la podredumbre que nos cerca y nos ahoga convirtiéndose en fiebre amarilla, en cólera y en cuanto azote castiga a los pueblos que han olvidado las leyes de la higiene...

"¡Tenemos en cada conventillo o casa de hospedaje un foco de infección y la autoridad no los desaloja, pues, ¡manos a la obra!. Reúnanse los vecinos cuyas vidas están más amenazadas por el foco de infección y desalójenlo por su propia cuenta y en nombre de primer derecho!

"¡Nada de contemplaciones!...

"Energía es lo que pedimos al pueblo, ya que las autoridades no la tienen" (ídem 9/3/1871).

Y allí se dirigieron los médicos, acompañados por la policía. Pero tampoco en este caso su misión fue curar. Los miembros de las comisiones parroquiales expulsaban a los italianos de los conventillos sin dejarles otra salida que dormir a la intemperie, generalmente en plazas. Tampoco era precisamente la persuasión el método implementado a juzgar por las advertencias que siguen: "...La violencia- aconseja El Nacional del 9 de febrero- es un recurso de que nunca debe echar mano las autoridades, ni aún en los casos más apremiantes y extremos; porque el abuso del poder, la ostentación de la fuerza subleva la resistencia de parte de la persona que se ve agredida en su libertad o en su derecho..."

De pronto, por unos meses, el proyecto burgués de poblar el país llamando a la inmigración es replanteado. Los inmigrantes que hasta hacía unos meses eran vistos como la esperanza en un futuro de riqueza constante, ahora son la causa de la peste. Precisamente por constituir las tres cuartas partes de los muertos son los más culpables. Pero más que ellos mismos, son sus costumbres promiscuas y el estilo de vida que los caracteriza.

En su edición del 22 de marzo, "El Nacional" expresa: "- Existe realmente un foco mil veces más terrible que el Riachuelo, más terrible que los Saladeros, más terrible en fin que cuanto paraje mortífero se ha denunciado hasta ahora... Ese foco es la estupidez...Soñáis en alcanzar una modificación práctica sobre esas gentes que les señaláis el mal, y que sin embargo se arriman a él creyendo que vuestras palabras son el eco del egoísmo, la expresión del odio, la manifestación de la perversidad!...Se ha repetido hasta el fastidio que en los conventillos muere la gente, tanto como en ello habita. Id un momento a esos alojamientos, y allí os dirán: existen veinte enfermos, y han muerto ya otros tantos... Aconsejad a los estúpidos que no se embriaguen, que no pasen las horas de su vida en saturnales y en orgías y los veréis entonces llevando la existencia corrompida de los crápulas...De ahí que los estúpidos caigan y sucumban. De ahí que la mortalidad aumente. De ahí por fin la prolongación de una epidemia fatal..."

Una vez más, para la medicina las víctimas son los victimarios y reflota, fortalecido el mismo concepto católico que se pretende superar: el hombre enferma por sus pecados. Igual explicación darán los médicos para las enfermedades venéreas, lo que enferma son los hábitos promiscuos, la transgresión de las normas morales, aún hoy, la medicina ensiste en salvar las almas en vez de curar el cuerpo; esta vez alrededor del tema del SIDA: La Doctora Scaglione comentaba a Clarín del 16/8/1985: "...después de los años70-dice- en que las enfermedades venéreas son controladas por los antibióticos y la existencia de métodos anticonceptivos protege a aquellos que prefieren esperar para procrear, se estaba empezando a dejar "pagar peaje" para obtener placer..."

Con todo, este odio desmedido al inmigrante respondía igualmente a otras razones quizás más irritativas: los italianos fueron quienes con mayor encarnizamiento resistieron el poder médico, por entonces no del todo estabilizado, como agente de control social, lo que queda documentado en el artículo "Observación curiosa" aparecido en "el Nacional del 4 de marzo: "...A los italianos se les ha ocurrido que la peste la echan los frailes a los médicos para concluir con ellos. Participando de tan absurda creencia, bien se comprende que aquel de ellos que cae enfermo se guarda muy bien de llamar al médico. ¿Qué sucede entonces?.Algunos amigos o parientes del enfermo, tan estúpidos y supersticiosos como él rodean el lecho y celebran sus consultas. Cada uno da su opinión y receta según su ciencia y conciencia. Uno cierra las puertas y ventanas y tapa hasta las junturas de éstas para que los frailes no puedan arrojar adentro los polvos de la peste. Otro pronuncia algunos exorcismos haciendo cruces al enfermo para conjurar el espíritu maléfico que cree se le ha metido en el cuerpo. Quien le aplica en el estómago un pollo negro abierto en canal...La fiebre sigue más rápidamente su curso en razón de no encontrar obstáculo que se le oponga; y el enfermo abandonado de los auxilios de la ciencia, marcha al sepulcro conducido por su ignorancia misma. Ha habido médicos a quienes algunos enfermos italianos le suplicaban con el acento más desgarrador que no los envenenase, y aún después de amonestarlos y parecer convencerlos con razones del caso, no se ha podido conseguir que tomasen las medicinas recetadas. Cuando tratando de combatir su fanatismo y sacarlos del error se les dice que vean que los médicos mueren también de la peste, entonces no hallando salida donde escaparse, citan una matanza de médicos y frailes que, dicen, hizo el pueblo de Palermo durante una peste, agregando que desde ese día empezó a declinar y desapareció completamente la peste..."Siendo el médico una figura novedosa en las clases populares, no sólo actuaba la extrañeza en esta resistencia; ocurría que, en esta etapa de la ciencia médica, sus métodos (vomitivos, sudoraciones y purgantes) no eran precisamente más eficaces que una misa o el pollo negro que recomendaba el curanderismo. Pero las clases gobernantes ya habían apostado a ella en su tarea de disciplinar los hábitos de la vida cotidiana de la población. Y la burguesía se compromete en la lucha que finalmente impondrá al discurso médico y perseguirá otras prácticas inmanejables: "...No es ya el contagio lo que amenaza a cada momento (a los médicos); son ahora las bárbaras preocupaciones del pueblo bajo, las que traidoramente tienden una celada a la existencia de muchos médicos...Es necesario que nos preocupemos de prestigiar al médico entre el vulgo. Que diariamente y a cada momento ensalcemos su apostolado y pintemos con tales colores lo alto y benéfico de su misión en estas emergencias, para que las bárbaras preocupaciones que se estimulan con el terror, desaparezcan y se hagan fáciles sus esfuerzos, encontrando humildad y simpatía en la inteligencia inculta de la ignorancia desgraciada..." (La Prensa, 13/3/1871).

Pero en esta búsqueda ciega aún restaba un último culpable, quizás el máximo foco de infección: el enfermo mismo, el febrífugo, sobre el cual comenzaron a caer todas las maldiciones. Lo que dejan traslucir estas palabras publicadas el 9 de marzo: "...Cada puerta que se abre...deja ver a un enfermo que con el contacto de su abrasada mano, con el roce de sus ropas, con el aliento de sus labios, envía la peste y, con la peste, la muerte..." (El Nacional).

En el doloroso padecer de su enfermedad, torturado por los vomitivos que se le administraban, las sudoraciones a que lo obligaban. Desalojado de su hogar, quemadas ya sus ropas, sus muebles, hasta la última de sus pertenencias, el enfermo pobre de recursos moría en el lazareto completamente solo. Si era el principal responsable de la epidemia, preciso fue deshacerse de él lo antes posible. Ya desde el 8 de febrero regía la disposición municipal que obligaba a enterrar el cadáver antes de las seis horas de ocurrido el fallecimiento. Pero no siempre se esperaba hasta entonces, que ya el carro fúnebre recogía por la fuerza el cuerpo. Incluso, no siempre se esperaba el fallecimiento, siendo innumerables las inhumaciones en vida autorizadas por los médicos. De las cada vez más frecuentes denuncias que realiza la prensa sobre este terrible hecho, transcribimos una, aparecida en El Nacional del 14 de marzo, en su sección "Boletín del Día": "Es digna de llamar la atención de las autoridades la noticia que damos a continuación. En la Parroquia de San Cristóbal iba a ser llevado a la sepultura un cajón conteniendo a un individuo que el Dr. Piñero había declarado en su certificado muerto de inanición, cuando abierto el cajón , se encontró a dicho individuo con los ojos abiertos y haciendo algunos movimientos..., como entre médicos siempre se llega a un acuerdo, la nota termina refiriendo la siguiente conclusión del entuerto: ":::El certificado del Dr. Piñero está en poder de la Comisión de aquella Parroquia, que a su pie a puesto "Resucitó"..."

Pero el febrífugo también fue visto como un consumidor. Ya desde sus inicios la epidemia había sido aprovechada por varias compañías que ofrecían eliminar la basura o desinfectar el Riachuelo. En este período preindustrial, el enfermo fue un negocio para boticarios y farmacéuticos; un germen de lo que será más adelante la industria de la enfermedad; Los laboratorios y otros aliados. Pocas veces se ofrecieron tantos remedios milagrosos como en esta epidemia de 1871. En la sección reservada a la publicidad del diario "l Nacional y bajo el título "Prevención contra la fiebre amarilla (testimonial del general Nye y el Capitán Shannon)", se expone el siguiente relato: "el General Nye, abogado distinguido de la ciudad de Yaso, dice:"...En el mismo momento en que sentía calofríos, o dolores de cabeza, cansancio en las piernas y otros síntomas de la fiebre amarilla tomaba una cucharada de Pronto Alivio de Radway y una buena dosis de las píldoras y baños con el Pronto Alivio, y dentro de pocas horas quedaba ya libre de estos síntomas desgraciados y me sentía seguro contra la epidemia y otros males..."

"El Capitán Shannon (dice): Durante mi permanencia en el puerto de Cuba, seis de mis marinos cayeron enfermos con la fiebre amarilla. Ambos mis pilotos y yo mismo estábamos cansados de tratarlos. Un día, mientras que estaba sentado a la mesa comiendo, fui atacado de repente con dolores de cabeza y en los ojos, me dolían los nervios, y sentí calofríos; los dolores eran terribles, precursores ciertos de fiebre amarilla. Cada momento me sentía más débil hasta ya no poder levantarme de la silla. Entonces me acordé que siempre llevo conmigo el Pronto Alivio de Radway y que este podía serme de alguna utilidad. Tomé una cucharada de dicha medicina, y mis oficiales me frotaron todo el cuerpo con él, 15 minutos después tomé otra cucharada y así continué durante seis horas. Viendo el milagro que en mí estaba operando el Pronto Alivio, hicieron mis pilotos tomar dosis semejantes a todos mis marinos enfermos; seis horas después de haber tomado Pronto Alivio tomamos unas fuertes dosis de sus "Píldoras Reguladoras"; alternándolas con el Pronto Alivio y nos salvamos todos. Después de esto he aplicado el Pronto Alivio y las "Píldoras Reguladoras" a veinte y siete hombres atacados de fiebre amarilla, y afortunadamente con el mismo éxito "; Wilson Shannon, Capitán del barco "Jane Shore" Nueva Orleáns, 7 de mayo de 1856. Únicos agentes en el Río de la Plata: Juan Eastman e hijo. Calle Defensa 9 y 11".

El 21 de junio de 1871 se declara oficialmente la total extinción de la epidemia. Si misteriosamente había hecho su entrada en la ciudad, igualmente misteriosa e invisible se retiraba. De una población de 60.000 personas, murieron 13.000 de esta enfermedad, al margen de las víctimas que provocó la de viruela declarada paralelamente a partir de abril. Si los fallecimientos fueron explicados como consecuencia de las malas costumbres de la población, las mejorías no pudieron ser vistas más que como la obra abnegada de los médicos. La tarea médica fue presentada, en todo momento, por la prensa como una misión filantrópica; en especial porque a la filantropía y a la abnegación del médico correspondía el agradecimiento eterno del paciente, sus familiares , o sus amigos. Ya Hugo Vezzetti en su obra "La locura en la Argentina", señala esta filantropía como una novedosa técnica de sujeción de las masas, particularmente de los sectores de menores recursos: "...al mismo tiempo- dice- estableció una lógica paradojal y perdurable de la asistencia pública: el necesitado tiene derecho a la asistencia-...- en la medida en que renuncie a considerarlo como un derecho. En tanto el marginal- prosigue Vezzetti- no puede pagar con dinero o trabajo, al menos con su agradecimiento ante la caridad de los que pueden dar, devuelve la imagen tranquilizadora de una relación de tutela, en la que el asistido enfermo, mendigo o loco- es asimilado a un estatuto de minoridad jurídica...":Al respecto manifiesta El Nacional del 9 de marzo en su artículo "Premio a la abnegación": "...No es el gobierno quién deberá eterno agradecimiento a los médicos que exponiendo su vida diariamente van a cuidar febrífugos, son los febrífugos mismos, son sus amigos los que deben darles gratos y rendirles el homenaje debido a la más grande y sublime de las abnegaciones. Morir en defensa de una idea continúa el redactor del artículo- o de una pasión a las cuales están vinculados los propios intereses, sucumbir al pie de sus banderas que despierta fogoso entusiasmo, enardeciendo la sangre, es cosa que cualquier hombre puede realizar sin grandes esfuerzos, pero morir por salvar de la muerte a otros sin alcanzar la gloria del héroe, ni la apoteosis del mártir, morir en cumplimiento de un deber, sacrificar una existencia feliz, llena de comodidades y de halagüeñas promesas por salvar la vida de un ser desconocido y quizás indigno de la consideración de la sociedad, que no puede invocar otro título que el de ser hombre al exigir tanta abnegación y desprendimiento, es casi sobrehumano y se requiere para realizarlo estar animado por el espíritu que ilumina la frente del Redentor de la humanidad en la hora dolorosa de su agonía..."

Los médicos devolvieron a la burguesía una ciudad ordenada, limpia y sin hacinamiento; pero sobre todo alcanzaron una redimensión de su profesión que los ubico definitivamente en una situación de privilegio dentro de una sociedad fuertemente estratificada. Logrado un lugar de poder, el médico hará su aparición, no ya únicamente como compendio de saber, sino como autoridad social, que puede tomar decisiones a nivel de una ciudad, de una parroquia, de una institución, sin consultar previamente con funcionario alguno. En una carta dirigida al Comandante en Jefe de la Plaza de Paraná (Entre Ríos), Cnel. Francisco Borjes, se pone de manifiesto la soltura con que ya, a mediados de enero de 1871, se manejaban los facultativos: "Los médicos que suscriben han acordado a Ud. por la presente , pidiéndole la pronta ejecución de las medidas higiénicas que enumeran. Tal vez el Coronel no se crea suficientemente autorizado por el Supremo Gobierno para hacer las erogaciones que demanda la postura en vigencia de estas medidas y tema ultrapasar las facultades de que está investido; pero debe asistirle el convencimiento que nosotros tenemos de la inminencia del peligro que tratamos de conjurar , y la confianza que abrigamos en la ilustración de nuestro Gobierno que, vista la exigente necesidad de tales medidas, no las dejará de aprobar por el fin a que van ellas encaminadas para determinarse a cabo...Apoyados en el testimonio de la ciencia y en la práctica de las naciones más adelantadas y cuidadosas de la salud pública, podemos asegurarle que de la pronta ejecución de las medidas que proponemos, dependerá la invasión a esta localidad de la peste que del Norte ahora viene...,que por el estado antihigiénico de la población predispone a todo mal..." (citado por Leandro Ruiz Moreno- La peste histórica de ).

A partir de 1871, los médicos tuvieron ocasión de hacer otra cosa que curar, abarcaron nuevos campos: desde entonces pasó a ser de su competencia el aire, los desagües, los cementerios, el estilo de vida mismo del enfermo (M Foucault Medicina e historia.-1978) y se prestigiarían determinadas individualidades que más tarde las clases en el poder tendrían muy en cuenta llegada la hora de promocionar personalidades en elevados puestos de poder. Así encontramos a los doctores Eduardo Wilde y a Rawson, de destacada participación durante la epidemia, como ministros de Justicia e Instrucción Pública y de Interior respectivamente. Y esto ya lo prevé El Nacional del 27 de marzo, cuando expresa, luego de solicitar a toda la prensa que señale, con nombre y apellido, a los médicos abnegados: "...Así sabrá el pueblo a quiénes ha de apreciar y quiénes merecen su más profundo desprecio, para que lo cargue en cuenta para momentos más felices, y sepa cerrar las puertas de la legislatura y de los puestos públicos en general, a que por lo común aspiran más los que menos títulos tienen para granjearse la estimación de sus conciudadanos..." Junto a la abnegación que obliga al agradecimiento coexistió un interés personal ante la posibilidad de escalar posiciones, y aun cobrar durante la peste dos y hasta tres sueldos aquellos que lograron obtener nombramiento paralelos en municipalidad, provincia y nación.

Más adelante, el discurso higienista se complementará con el darwinismo a los efectos de abarcar mayores campos de acción, como el que posibilitaría el concepto psicopatológico de la criminalidad, aplicada sin pérdida de tiempo a la inmigración anarquista y socialista de las primeras décadas de este siglo; o el concepto de razas inferiores y razas superiores que expondrá el doctor José Ingeniero en sus Crónicas de Viajes, publicada en 1906 .

Si a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX, la medicina se concentró, mal o bien, en el tema de la salud y la fortaleza del cuerpo, imprescindibles en un mercado de mano de obra siempre en aumento, qué rol le cabrá actualmente, cuando el problema es precisamente el exceso de dicha mano de obra, el aumento mundial de la desocupación:¿Se volverá a las teorías de Malthus?.

Hemos visto cómo se desenvolvió la medicina argentina durante la verdadera epidemia, y en momentos en que la vida humana tenía un valor especial para la sociedad, quedará para el futuro descubrir cuál será su rol ahora que la vida humana comienza a ser un estorbo.

Por Marcelo Manuel Benítez